手机版

手机版

提到罗霄山,非本地的朋友可能会比较陌生。

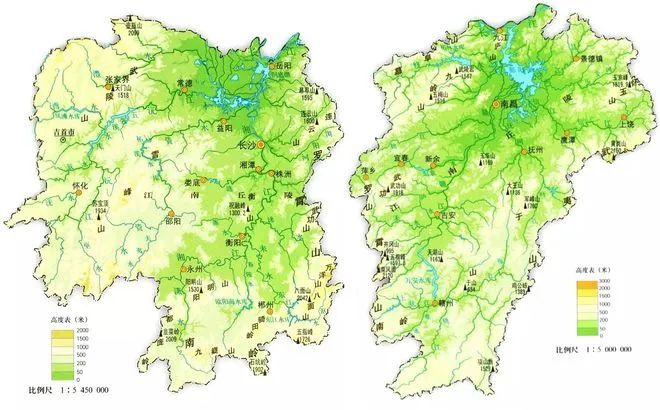

图片来源:网络

罗霄山不是一座山,而是一条延绵起伏的山脉。大家耳熟能详的井冈山革命圣地,就坐落在罗霄山脉的中段。

湖南和江西在中国红色革命史上,有着非常重要的历史作用和象征意义。罗霄山就巍峨地坐落在湖南、江西之间,是一道天然分界线。

看到这,你也许会好奇:罗霄山和红军长征有什么关系呢?为何我们要如此详细地了解罗霄山及周边的地形地貌?

其实,罗霄山、井冈山及周边地区具有特殊的政治地位和历史地位,并非是巧合。

01

1927年8月1日

打响武装反抗第一枪

时间回到1927年,国共第一次合作破裂,国民党反动派大肆围剿、屠杀共产党人和革命群众。

图片来源:电视剧《觉醒年代》截取

那是一个腥风血雨的白色恐怖时期。共产党人被残忍杀害,爱国人士、民主人士和知识分子亦受波及……

中共中央决定:务必组建自己的军队,用革命的武装来反抗武装的反革命。

1927年8月1日凌晨,在罗霄山东侧的南昌城,中国共产党发动南昌起义,打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

图片来源:网络

之后,南昌起义部队并没有马上到达井冈山,而是辗转福建、广东等地。经过多次激战,起义队伍人马越来越少。

经过党的战略部署,1928年4月28日,南昌起义部队与秋收起义部队在井冈山会师。

革命领导人为何选址会师井冈山?这就不得不提井冈山的地形地貌特征!

①

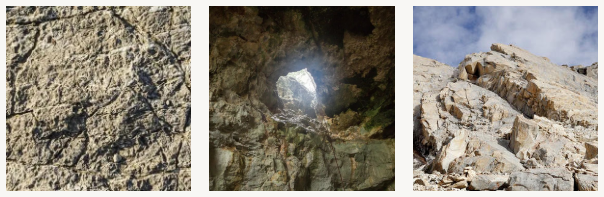

井冈山地区地貌很复杂,既有碳酸盐岩,所以会散布着大小溶洞;还分布着火成岩,有花岗岩露头成山。

图片来源:网络

②

这一地区山高险峻,森林茂密,山路崎岖,没有大路,易守难攻,作为中共开展武装斗争的根据地,可谓得天独厚。

③

井冈山山脉高1200~1500米。除了山脉和丘陵,还有一些山间小盆地,形成了村落。这为建立革命根据地提供了有利的地形条件。

著名的井冈山景点:五指峰

图片来源:网络

④

还有一点,当时的起义部队组成以湘赣边界人士居多,他们对井冈山的地形地貌十分熟悉。

如此,去井冈山开展武装斗争、建立革命根据地,也就顺理成章了。

从南昌起义到井冈山会师,皆为中国历史上最为关键的事件。

可以说,有了南昌起义、井冈山会师,才有了之后全中国最大的一片革命根据地——井冈山根据地。

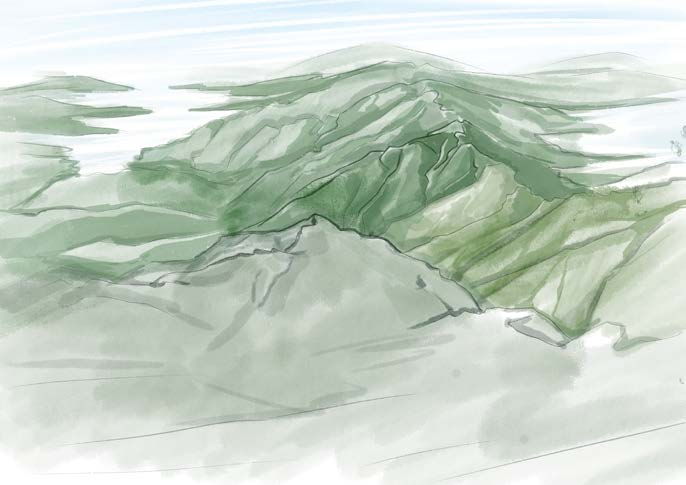

图片来源:《长征路上的地质故事》

在这片延绵起伏的罗霄山脉上,发生了无数惊心动魄、可歌可泣的革命故事,也为之后中国共产党反对帝国主义的武装威胁、干涉和侵略奠定了坚实基础。

纪念八一建军节,攀登罗霄山,重走井冈山。

当我们眺望崇山峻岭,重温南昌起义,缅忆革命先辈的艰苦奋斗的长征精神,同时也不由感叹:

图片来源:《长征路上的地质故事》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。红军的每一次防线构筑和辗转腾挪,背后都蕴藏着对地形地貌的考量;山川河流的地质特征,皆是军事部署中的关键要素!

02

量千山、探万水:

另一个角度探寻长征路

广东科技出版社《长征路上的地质故事》,献礼八一,带领读者们从全新的地质学视角探寻长征路。

首部从地质角度解读长征的科普读物

《长征路上的地质故事》

作者:刘青松

南方科技大学海洋科学与工程系讲席教授,

主要从事古地磁学基本理论及其在地质学中应用的基础与综合研究。

图片来源:《长征路上的地质故事》

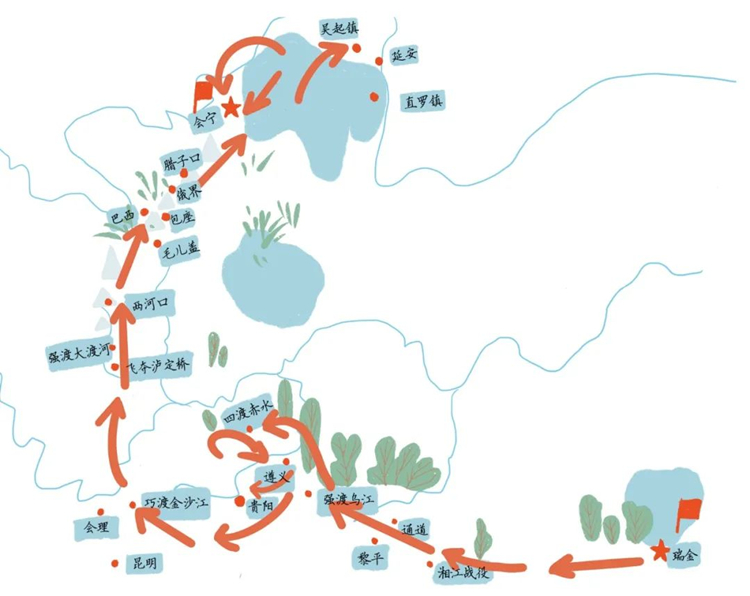

除了地势复杂险峻的罗霄山,两万五千里长征路,翻雪山、过草地,红军战士们跨越了一道道艰难险阻,沿途亲历了中国形态多样的地形地貌。

图片来源:《长征路上的地质故事》

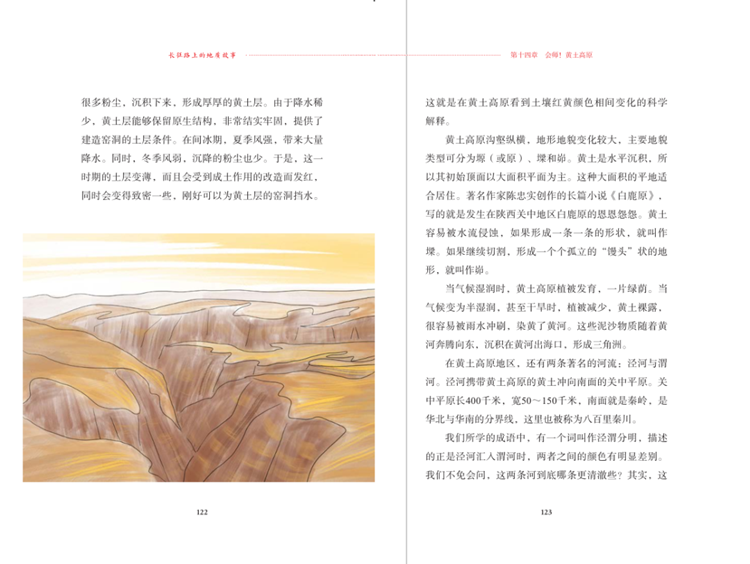

在这本《长征路上的地质故事》中,我们将跟随作者刘青松教授,以一个地球科学家的视角,解读长征这一部气壮山河的人类史诗。

图片来源:《长征路上的地质故事》

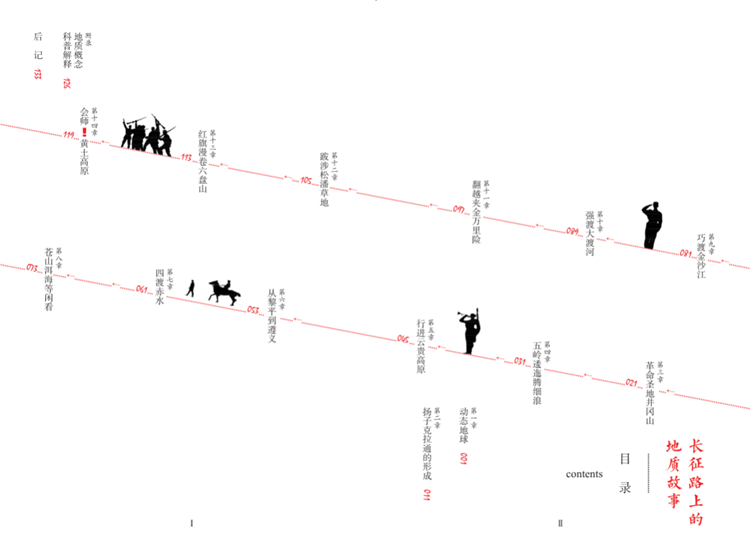

本书图文并茂,以故事的形式,将红军在崎岖路上对中华地貌的亲历娓娓道来,巧妙地将地质科学普及和党史学习教育相融合,令读者朋友们耳目一新!

图片来源:《长征路上的地质故事》

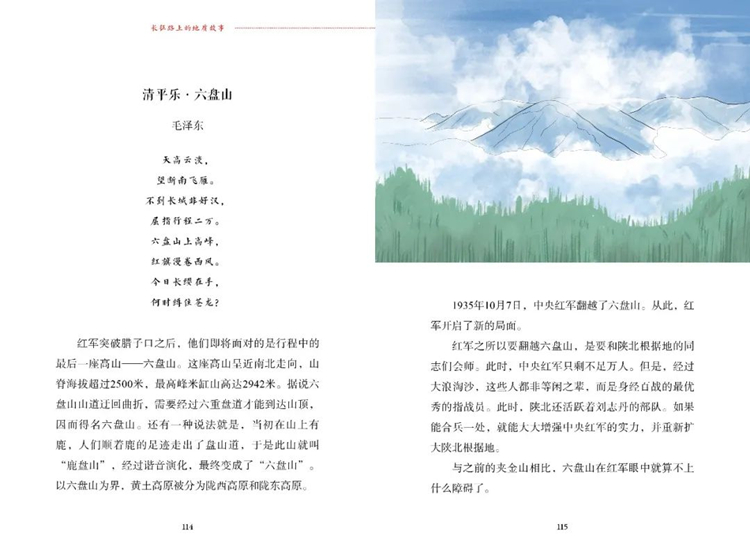

今年,《长征路上的地质故事》参加广东省教育厅第十五届“暑假读一本好书”活动。

图片来源:《长征路上的地质故事》

无论是图书内容、体例、形式,本书都十分适合中小学生阅读。孩子们在学习长征党史的过程中,亦能在地质科普、人文教育方面有丰富的收获。

图片来源:《长征路上的地质故事》

在深刻了解长征路上艰难险阻的万水千山之后,孩子们也将更加感佩英雄儿女们斩关夺隘的毅力、勇气,与大无畏的革命精神!

危岩峭壁、浊浪滔天、险桥寒索、皑皑雪山……红军战士跋涉千山万水、排除千难万险,艰苦奋斗,只为寻求一条救国救民的出路!

万里长征,不仅是中国共产党发展史上的一座丰碑。红军战士们在崎岖长征路上对中华地貌的亲历和探索,也为中华文明谱写了浓墨重彩的篇章。

翻开《长征路上的地址故事》,让我们跟随红军的步伐,史诗为经,地质为纬,回顾这段可歌可泣的峥嵘岁月,重新思考思考万里长征所留下的丰厚精神文化财富,为中华民族伟大复兴,踏上新的长征路。